Por Carlos Tofiño

Se han cumplido ya dos años desde aquel 7 de octubre que hizo saltar, literalmente, todo por los aires en la Franja de Gaza. La brutalidad del asedio israelí y la retransmisión de un genocidio en directo han eclipsado la actualidad noticiosade cualquier otro conflicto en curso, incluida la guerra en Ucrania. Pero ambos conflictos no se iniciaron con el ataque deHamás en octubre de 2023 ni invasión rusa en febrero del 2022; sin embargo, los grandes medios de comunicaciónoccidentales ofrecían, de ambos contextos, un eco mediático reducido a informaciones esporádicas e intermitentes. Y aunque de forma paulatina estas dos guerras vuelvan a desvanecerse en las escaletas de los telediarios, todavía están lejos de caer en el saco roto de los conflictos olvidados. Será entonces precisamente ese olvido una de las principalescausas que alimenten su cronificación, como sucede con tantos otros conflictos que, tras el vacío informativo, esconden toda una red de perversos intereses alimentados por contiendas sin testigos, que condenan a poblaciones locales a un sufrimiento perpetuo y un futuro incierto.

La tradición periodística ha utilizado el paradigma de las 5 W para estructurar el relato informativo, es decir, responder al what, where, who, when and why (el qué, dónde, quién, cuándo, y por qué) para transmitir el mensaje noticioso. Porsu parte, las teorías de la agenda setting explican las razones por las que los medios de comunicación —en particular losgrandes medios de masas— jerarquizan unas noticias frene a otras. Mediante la reinterpretación e integración de ambosconceptos analizaremos en estas líneas por qué algunos conflictos, a pesar de generar muerte, destrucción y pobreza, dejan de ser noticia.

What?

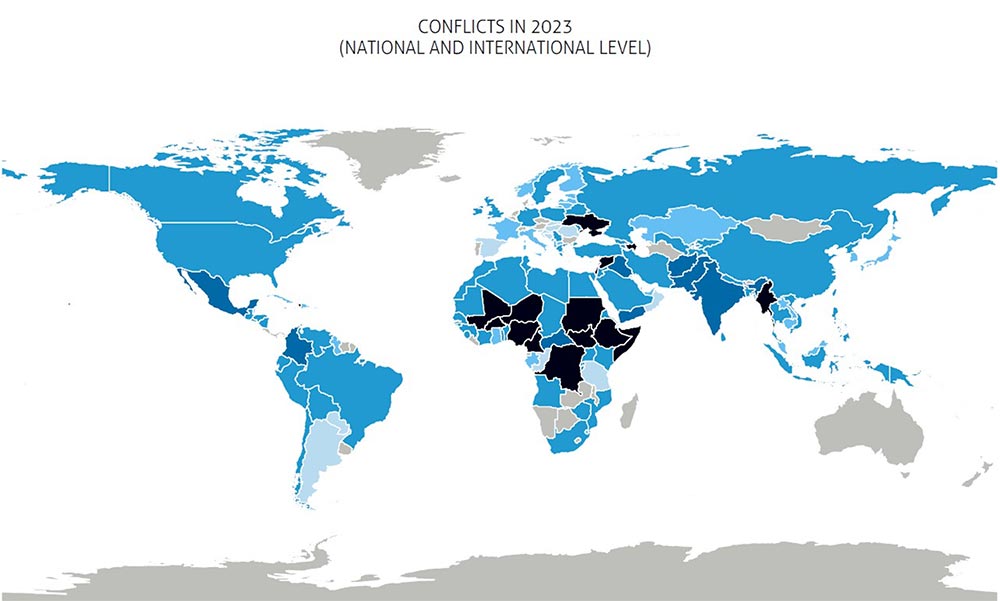

Definir QUÉ es un conflicto responde a numerosos matices, es decir, se trata de un concepto que va más allá delenfrentamiento armado entre dos partes. El HIIK (Heidelberg Institute for International Conflict Research), un instituto independiente que investiga y analiza conflictos políticos internacionales adscrito al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg (Alemania), publica desde hace más de tres décadas el Barómetro de conflictos a nivelmundial. Este documento clasifica los conflictos en cinco categorías: “disputa; crisis no violenta; crisis violenta; guerra limitada y guerra”. El registro medio del último lustro supera los 300 conflictos por año, siendo más de 200 catalogados como conflictos violentos y con una media de más de 40 guerras abiertas en todo el mundo. Probablemente, cualquierciudadano medio que se informe a través de losprincipales canales españoles de prensa, radio o TV tendría dificultades para identificar más de 5 guerras en curso.

Pero, al margen de los conflictos categorizados como guerras, existen otros como los medioambientales, por la explotación de recursos naturales (Río Las Vacas, Guatemala) o la contaminación por vertidos tóxicos (los llamados pueblos del cáncer, China); los relacionados con el derecho a la tierra de los pueblos indígenas (Sengwer, Kenia; Adivasis, India); las crisis migratorias (Tapón de Darién, Centroamérica; cárceles ilegales en Libia); o la violencia estructural (mafias del narcotráfico, México; pandilleros, Haití). Todos ellos generan víctimas mediante disparos,destrucción y otras formas de violencia, que funcionan como moneda de cambio dentro de un ciclo viciado de intereses que ignoran a las poblaciones locales.

Where?

La cuestión del DÓNDE podría condicionar a la hora de informar sobre un conflicto, especialmente por el criterio de proximidad geográfica. Siendo así, desde las antenas informativas europeas, y particularmente la española, aquellos conflictos en territorio asiático nos pillarían lejanos desde una perspectiva territorial, cultural e incluso económica. Esto justificaría la escasez de información sobre guerras como la de Myanmar, muy a pesar de su impacto humanitario con más de 10.000 muertes, 3 millones de desplazados y una persecución étnica calificada de genocidio hacia el pueblo Rohingya. Por el contrario, la proximidad con el continente africano debería ocupar el principal foco de atención informativa internacional (al margen de la actualidad europea), pero no es el caso. Ni siquiera para los grandes mediostiene suficiente peso informativo que África sea el continente con mayor número de guerras en curso, sumando más del50% del total mundial.

El “dónde” nos revela, pues, que para la sección de internacional el criterio predominante gira en torno al estatocentrismo. Es decir, se da prioridad informativa a los espacios de relaciones políticas con grandes estados de influencia —los cuatro países europeos de siempre, Estados Unidos y China— y, por supuesto, con las organizaciones internacionales adscritas: UE, OTAN y, en menor medida, NNUU. Para el caso español, habría que añadir la atenciónhacia el otro lado del Atlántico por el vínculo histórico, cultural y económico con AméricaLatina, y en menor medida (y de forma desigual), la región de Oriente Próximo, cuya relativa cercanía geográfica con Europa es casi puracoincidencia. Con este mapeo geográfico de la atención mediática, resulta que los principales medios de comunicaciónespañoles ofrecen una escasa o nula cobertura informativa hacia el casi 75% del total de las guerras en el mundo: las que se libran en el África Subsahariana, Asia y Oceanía.

Y en esta (no) cobertura geográfica informativa de los conflictos, en nada ayuda la raquítica política de corresponsalíasde prensa que, desde la crisis del 2008, no levanta cabeza. Si tomamos África de nuevo como ejemplo geográficosignificativo por el número de guerras registradas, la realidad es una ausencia absoluta de corresponsales, a excepción de alguna esquina del continente como Rabat, Dakar o, si acaso, Johannesburgo o Nairobi. Tampoco proliferan los enviadosespeciales a las zonas de conflicto, recurriendo los grandes medios con demasiada frecuencia a la alternativa del “corta y pega” de noticias de agencia, lo que dificulta aportar valor mediante crónicas en origen con el contexto y rigor deseables.Menos aún colaboraciones con periodistas nacionales oriundos de los lugares en conflicto.

Who?

Este rigor y contexto también se nota al informar del QUIÉN. Los actores tradicionales de los conflictos armados son ejércitos regulares de países enfrentados por territorio, como el caso de Rusia y Ucrania. Pero la gran mayoría de lasguerras abiertas por el mundo son intraestatales, es decir, la batalla está dentro de los propios territorios nacionales. Poreso el “quién” de los conflictos olvidados es difícil de identificar, pues se extiende a otros grupos armados comoguerrillas, milicias, bandas paramilitares, narcotraficantes, yihad islámica, señores de la guerra, niños-soldado… Según Karlos Pérez Armiño, profesor de Ciencia Política especializado en Seguridad, Relaciones Internacionales y AyudaHumanitaria, estos grupos “tienen poco sentido de la disciplina y operan sin casi cadena de mando ni programa político”. A su vez, se añadirían los (nada nuevos) grupos mercenarios cuyo protagonismo mediático ha sido copado en la últimadécada por ejércitos rusos en los países del Sahel, Ucrania o en la guerra de Siria y que son herederos del modelo paramilitar israelí, británico o norteamericano como parte de la perversa externalización de las estrategias de política internacional que ejercen las grandes potencias.

¿Sabría entonces el lector, espectador u oyente identificar siglas como al-Shabaab, ASWJ, M23, TPLF, Boko Haram…? Aunque algún nombre pueda sonar familiar, sorprendería saber que refieren sólo a cinco de las 21 guerras que sedirimen en el continente africano. Pero no se trata sólo de identificar, sino de dar contexto. La drástica reducción de corresponsales y enviados especiales por los grandes medios de comunicación occidentales, a partir de la mencionada crisis económica del 2008, contribuyó al déficit en el relato periodístico. Esto limita la explicación, más allá de la superficialidad del conflicto, sobre las raíces históricas y conexiones sociales de los actores enfrentados. Conflictos, por cierto, hegemónicamente masculinos en cuanto a su liderazgo.

When?

La cronificación es una característica propia de los conflictos olvidados, lo que dificulta establecer el CUÁNDO o inicio de la contienda. En muchos casos, el inicio se remonta a procesos de descolonización incompletos o imperfectos (Sáhara Occidental o la disputa de Cachemira); a fenómenos político-religiosos (expansión del Estado Islámico o revueltas civiles como la Primavera Árabe) o a enfrentamientos étnicos y territoriales heredados de la fragmentación de antiguos estados plurinacionales (Sudán del Sur o los Balcanes).

Desde una perspectiva mediática occidental, la noticia salta habitualmente ante la violencia generada por un atentado, golpe de Estado o un recrudecimiento extremo del conflicto, como ha sucedido recientemente en Sudán. Sin embargo,éste ha sido un episodio más en una larga historia de país que ha vivido décadas de guerra. Así ocurrió también con el actual genocidio en Palestina: el continuo goteo de muertos semanales que se producía en Cisjordania y Gaza a manos del ejército israelí y sus colonos no suponía motivo de noticia hasta que, como apuntábamos al principio, el 7 de octubre hizo saltar todo por los aires.

En este sentido, habría que añadir a esas 5 W una pregunta más: el CUÁNTO. Es decir, ¿cuántas muertes o cuánta desolación se tiene que producir para que una guerra se convierta en noticiosa? Me atrevería a decir que, para losgrandes medios de comunicación occidentales, ese número es irrelevante o, por lo menos, así lo parece según losregistros de los tres conflictos armados con mayor número de víctimas mortales en lo que va de siglo XXI: Yemen (2014-2024), con 230.000 muertes, cinco millones de desplazados internos y el 80% de la población en situación de asistencia humanitaria; Tigray, Etiopía (2020-2022), las estimaciones superan el medio millón de muertos y dos millones de desplazados y Sudán (2023-…), con más de 150.000 muertes, 7,5 millones de desplazados internos, 3,5 millones de refugiados y el 50% de la población (24 millones) sufriendo escasez alimentaria.

Why?

El PORQUÉ de los conflictos olvidados respondería, pues, más a razones geoestratégicas y económicas que geográficas o humanitarias. Estas razones de corte político son también asumidas por los grandes medios de comunicación occidentales. Su cobertura periodística internacional reproduce las fichas de un sistema geopolítico que se debate entre la aspiración hegemónica y la realidad multipolar. Pero, en ocasiones, determinados conflictos sí consiguen, paradójicamente, una amplia cobertura que desharía las tesis anteriores.

El porqué en estos casos respondería a una razón más profunda: cómo la barbarie de la guerra es capaz de interpelar nuestros valores como sociedad, especialmente los valores fundamentales de la sociedad europea (tantas vecesdeshonrados); o, por el contrario, cómo de esa barbarie subyace un cuestionamiento frontal de nuestra identidad como sociedad, que provoca una contundente reacción mediática occidental como respuesta. El conflicto de Gaza sería unejemplo de ambas; aunque hay que reconocer que en otros, ni siquiera estas premisas fueron suficientes.

Cinco preguntas a través de las cinco W del periodismo que, sin ser concluyentes en sus respuestas, no pretenden tanto juzgar como analizar el ejercicio de comunicación de los grandes medios de noticias occidentales. Su gran paradoja es la limitación informativa, o al menos en lo que respecta al periodismo dedicado a los conflictos armados por el mundo. Elolvido aparece como un daño colateral de las guerras, pero es un olvido del que nosotros como lectores, oyentes o espectadores también deberíamos reflexionar. Así lo señalaba Max Fisher, reportero británico de The New York Times, a propósito de la publicación de diferentes crónicas sobre atentados terroristas y la predisposición registrada del lector occidental al visitar las publicaciones web según fuera el origen de las víctimas o el lugar del suceso: si las bombas y los muertos ocurren en Beirut, Bangkok, Bamako o Bagdad, impacta e interesa menos que si son en la sala Bataclan de París, la Rambla de Barcelona o la maratón de Boston.

El periodismo puede llegar a ser una desagradecida profesión si el receptor de noticias no se compromete en escarbarmás allá de los principales titulares en medios convencionales. Incluso en ellos, es posible encontrar interesantescrónicas y reportajes que nos sitúen en la realidad del mundo en el que vivimos. Pero también, y muy especialmente, son los medios no hegemónicos los que insisten en sacar del olvido a aquellos conflictos que no encuentran el eco mediático que merecen. Precisamente, buscan ejercer un periodismo en profundidad que visibiliza y contextualiza la barbarie comoherramienta que ayude al fin de las guerras. Como diría Fisher, superar la apatía y el desinterés de los lectores supondría una satisfacción para quienes se esfuerzan en poner el foco en los territorios y conflictos olvidados.